2014年3月31日(月)17時30分から4月1日(火)10時00分の間、

新ジャパンナレッジへの移行作業に伴い、ジャパンナレッジの全てのサービスが停止となります。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。

更新日:2014年3月17日

Maruzen eBook Libraryの利用可能タイトルが211冊に増えました。

学内のLANに接続されたパソコンから利用できます。

主なタイトルは以下のとおりです。

以下の期間、図書館情報システムバージョンアップ作業のため、蔵書検索システム・マイライブラリ及び当サイトを休止します。

ご不便をおかけしますが、ご協力くださいますようお願いいたします。

【休止期間:2014年3月12日(水)午前7時~午前9:00】

2時間程度で作業終了の予定ですが、長引くことがあります。ご了承ください。

更新日:2014年3月5日

英語多読教材「Macmillan Readers」114タイトル及びアルク「留学応援シリーズ」12タイトルを導入しました。

インターネットに接続できる環境があれば、本学構内のどのパソコンからでもアクセス可能です。

また、パソコンやタブレット、スマートフォンにダウンロードして読むことも可能です。

(同時接続可能数:3)

アクセス先 Maruzen eBook Library

Maruzen eBook Library

なお、このシリーズは札幌校教育後援会から寄付されたものです。

【注意】閲覧を終了する時は、必ず「閲覧終了」ボタンをクリックしてください。次の利用者が本文閲覧できる状態になります。

【多読とは】

すらすら読める程度の簡単な語彙の本を多く読むことによって、英語力の向上を目指す学習法です。

以下の多読3原則は、酒井邦秀さんが、『快読100万語ペーパバックへの道』(筑摩書房 2002年6月刊)にて発表したものです。

1.辞書は引かない (引かなくてもわかる本を読む)

以下の期間、図書館情報システム定期点検のため、蔵書検索システム・マイライブラリ及び当サイトを休止します。

ご不便をおかけしますが、ご了承ください。

【休止期間:2014年2月25日(火)10:00~12:00】

このたびで本学では、「本との出会いを大切にし、すばらしい本との出会いを皆に伝えてほしい」との目的で、「北海道教育大学図書館書評コンテスト2013」の募集を行いました。(募集期間:~2013年11月29日)

審査委員会による厳正なる審査の結果、応募作品20篇の中から以下の3編が受賞作品として選定されました。

優秀賞1編

優秀賞1編中居みよ(札幌校・教員養成課程教育臨床専攻)

「親というもの」

(重松清・著『とんび』角川書店 2008年 )

佳作2編

佳作2編杉山亜里紗(釧路校・教員養成課程学校カリキュラム開発専攻)

「こはいみじき絵本かな--『たかこ』との出会い--」

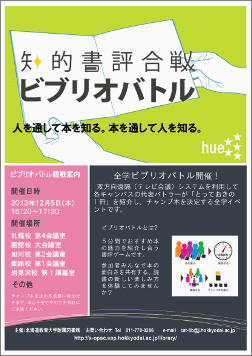

2013年12月5日(木)、「全学ビブリオバトル2013」を開催しました。

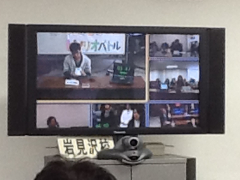

本学5キャンパスの会場を双方向遠隔システムで結んでおこなったもので、昨年に続き2度目の開催でした。

同じ大学とは言いながらキャンパス間の距離が離れているため、全学イベントの企画は難しいのですが、今回のビブリオバトルは5キャンパスの学生が交流できるよい機会になりました。

芝木附属図書館長の開会挨拶後、バトラーの発表順をジャンケンで決めることになりました。

当初、双方向遠隔システムでジャンケンは難しいか?と思って予定していなかったのですが、いつもと違う雰囲気で緊張気味だった会場が一気に和み、話しやすい雰囲気に変わりました。

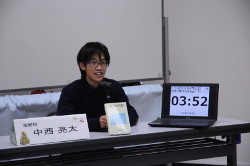

最初に発表してくれたのは、函館校の中西亮太さん。紹介図書は『催眠法の実際』斎藤稔正著

巧みなプレゼンに導かれて中西さんのマジックにかかった聴衆もいたかも?

2番目は札幌校の濱野春菜さん。紹介図書は『うちのネコが訴えられました!? -実録ネコ裁判-』山田タロウ著

読書好きが集まって本の面白さを共有する。そんな読書の新しい楽しみ方を体験してみませんか?

「全学ビブリオバトル」では、双方向遠隔システムを介して各キャンパスの代表バトラー(発表者)が「とっておきの1冊」を紹介します。

昨年開催した全学ビブリオバトルの様子

日時・場所

日時・場所【日時】

2013年12月5日(木)16:20~17:30

【場所】

札幌校 第4会議室

函館校 小会議室(大会議室から変更)

旭川校 第2会議室

釧路校 第1会議室

岩見沢校 第1講義室(臨時教授会使用のため大会議室Aから変更)

観戦者募集

観戦者募集

『READING WELL -教育大生に贈る本- vol.4』はweb版ブックガイドです。「読書の楽しさを多くの学生に知ってほしい」との思いから、38冊の図書が集まりました。

本学教職員の熱意あふれる推薦文とともに、ぜひご覧ください!

![]() こちらをクリックするとご覧いただけます。

こちらをクリックするとご覧いただけます。

![]() vol.1はこちら

vol.1はこちら

![]() vol.2はこちら

vol.2はこちら

![]() 特別編―リーダーから贈る本―はこちら

特別編―リーダーから贈る本―はこちら

![]() vol.3はこちら

vol.3はこちら

☆vol.1,vol.2のPDF版は北海道教育大学学術リポジトリからご覧いただけます。